急成長を遂げたある創業社長の言葉です。「以前は社員数も少なかったから、誰が何をしているのか完全に把握できていたが、規模が急激に大きくなってしまい、全体が見えなくなってきた。それに伴い組織がどうもうまく回らなくなってきた。」

この例に限りませんが、社長の目が届く規模であれば、社長が細かく指示を出すことが可能です。しかし、しかし、一定の規模を超えると、企業運営は組織的に行わないと、各自がバラバラに動いてしまって、うまく機能しないものです。

本稿では企業組織を効果的かつ効率的に運用するための一般的な方法論を整理します。

機能別階層組織

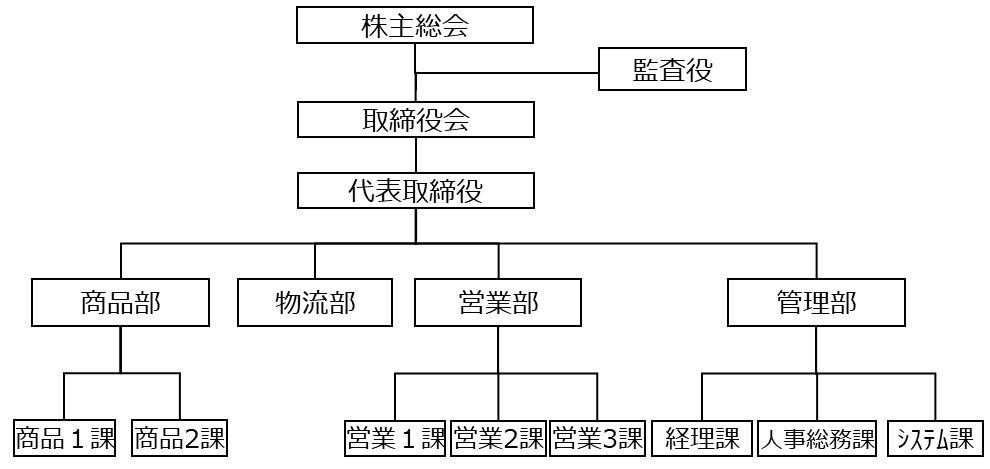

組織運営の方法論として、組織の形態があります。組織の形態には、マトリクス組織、プロジェクト型組織と、さまざまな形態があるのですが、中堅企業においては、機能別に階層構造を持つ「機能別階層組織」が最も一般的な組織形態とされています。取締役会設置会社の例を挙げてみます。

この組織図は卸売業の例ですが、商品管理、物流、営業、管理という組織構成に必要な機能に基づいて、組織が分かれています。そして、その機能ごとに、例えば、営業であれば、営業部が営業1課、2課、3課というように階層構造で分化しています。

機能的に組織が編成され、階層構造となっていて、これが機能別階層組織の典型的な例です。

機能別階層組織の長所としては、次に挙げる分掌にも関係しますが、業務範囲が機能別に分かれているため、専門性が高められる点、責任範囲が明確であり業務効率が良いという点が挙げられます。また、階層構造になっているため、組織階層の上から下へと意思命令系統がシンプルであるという点が挙げられます。

一方、短所としては、各部が独立して業務を行うため、部門間の連携不足による弊害を招く場合があります。特に経営環境の変化やマーケットの変化に対して、部門間の連携がうまくいかないとビジネスチャンスを失うことにもつながります。

分掌

機能別階層組織が有効となるには、役割分担が適切に定義されている必要があります。

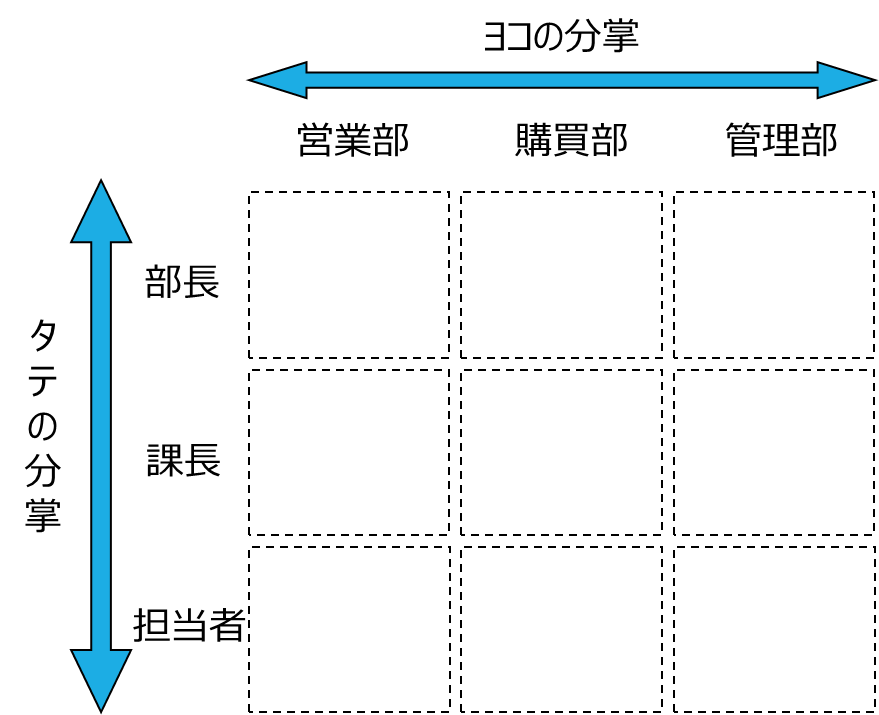

職務分掌とは組織上の業務の役割分担と責任範囲を示すもので、部署や担当の違いによるヨコの分掌と、職位など組織の管理階層の上下によるタテの分掌とがあります。

上記の概念図に示した例は、ヨコの分掌として、先に挙げた組織図に合わせて営業部、購買部、管理部という部署を、タテの分掌として、部長、課長、担当者という職位をとりあげています。

ヨコの分掌の定義があいまいだと、どの部署も“自分の部署の仕事ではない”と考えて必要な業務が宙ぶらりんになってしまい、業務上の支障をきたしたり、あるいは、一つの業務が“複数の部署に重複”することによって、業務効率が悪くなったりという弊害を生みます。その組織にとって必要な機能が適切に配置されていることが求められます。

タテの分掌については職位という組織の管理階層に応じて業務範囲や責任・権限を明確に区分する考え方です。例えば、支出の承認について、金額の大小に応じて、課長、部長などに応じて決裁対象に違いがあるのが、その代表例です。階層レベルによって把握できる情報量も変わり、経験知による判断力も異なるためです。そして、権限と責任は対の関係にあるので、負える責任のレベルも異なる訳です。

これらの役割分担、責任範囲について、ヨコの分掌は業務分掌として、タテの分掌については職務分掌として文書化されます。

運営ルール

組織図を作成し、業務分掌、職務分掌を決めただけで、組織運営が円滑に行えるというものではありません。組織機能を実効的に運営するために、一定のルールが必要になります。

規程はそうしたルールの根幹になる文書です。組織運営上の規程としては、取締役会規程、組織管理規程、業務分掌規程、職務分掌規程、職務権限規程、稟議規程などがある。職務分掌規程もこれらの構成要素となっている。これらの規程は文書として整備され、承認され、運用されます。なお、こうした規程類は企業全社に影響を与える重要事項であるため、通常は取締役会等の上位意思決定機関での承認を要することが一般的です。

代表的な組織管理にかかわる規程の概要を示します。

・取締役会規程(取締役会設置会社の場合)

取締役会は、会社の経営方針を定め、その方針が確実に執行されていることを監督する重要な機関です。取締役会規程では、取締役の職務と権限を明示して、会社のガバナンスを強化するとともに、取締役会の議事運営や意思決定の手続きを明示することにより意思決定の効率化が期待できます。

具体的な記載内容としては、取締役会の構成、取締役の職務と責任、取締役会の運営(開催時期、開催場所、召集方法、議題、議事録等)、取締役の権限、取締役の報酬やその他の待遇、取締役の選任手続き・任期・解任手続きなども規定されます。

・業務分掌規程

前述したヨコの分掌で、組織の各部署の業務範囲と責任を規定し、具体的な業務内容が記載されます。ここではタテとヨコの分掌を明示するため業務分掌と表現していますが、職務分掌と表現する企業も多いです。

組織の全体像がわかるように組織図が添付されることが多いです。

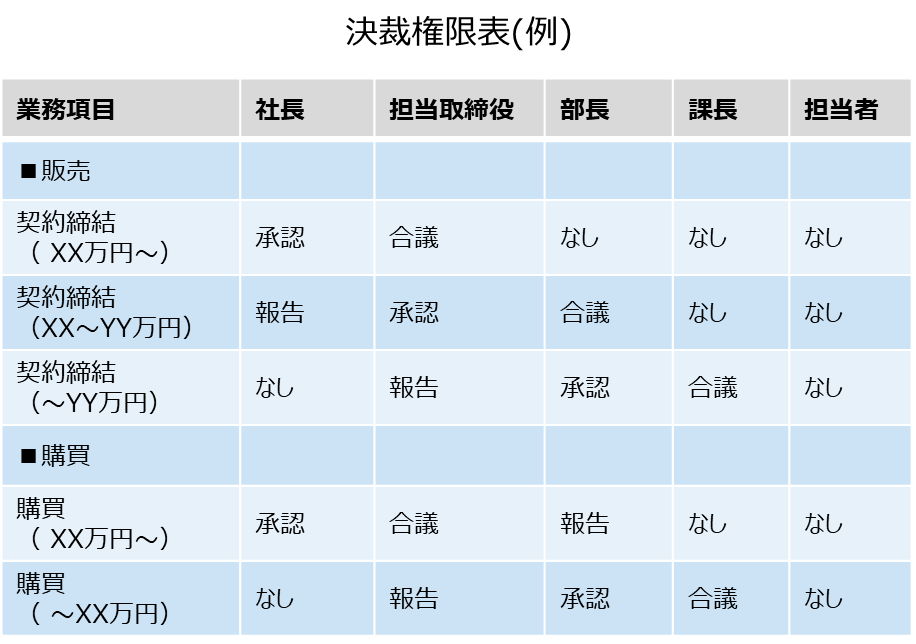

・職務権限規程

こちらは前述したタテの分掌で、職責を遂行するために必要な権限が定義されます。実運用が行いやすいように決裁事項と職責がマトリクスとなった決裁権限表が添付されることが多いです。

・稟議規程

日本固有の慣行と思いますが、広く採用されている意思決定の方法の一つで稟議制度(りんぎせいど)があります。この制度は、特定の事項について、関係者が意見を述べ、承認を行うことで、最終的な意思決定を行う手続きです。この仕組みを定めた規程が稟議規程です。

稟議規程では、稟議対象の事項、起案から決裁にいたる一連の手続き、管理者が規定される。また、稟議書の書式が添付されます。

なお、稟議については、最近はワークフロー・システム(WF)を導入する企業も多く、稟議書も電子決裁により、意思決定過程の進捗管理の情報共有を行うことにより迅速化がはかられています。

さて、企業は外部環境の変化に応じて、変化が常に求められますが、こうした変化に対応するために組織もまた、機敏な変化が求められます。規程類についても組織変更や役割機能の変化など企業実態に応じて変更されることになります。

会議体

組織の意思決定を行う仕組みとして会議は重要な役割を果たしています。株式会社の最高意思決定機関である株主総会、業務執行機関である取締役会などは公式な会議体として定義されます。

会社法や規程で定められた会議体ではないものの、通常、部長会、部課長会、営業会議など、各社の判断で重要な会議体が定期的に開催され、業務運営を円滑に進める有力な手段となります。

こうした会議の意義としては、情報共有や部門間の調整や連携など組織内のコミュニケーションを円滑にするとともに、業務分掌では明文化しきれないような部門間の調整事項や臨機応変な役割分担についても、会議体を通じて柔軟に対応できるという利点があります。

プロジェクトチーム

プロジェクトチームは、特定の目的の遂行のために期間が区切られ組織される小集団です。既存の部署の枠組みだけでは対応が難しい課題に対して、関係する各部署から様々なスキルやノウハウを持った人員を募り、チームを構成します。プロジェクト専任のメンバーがいるケースもありますが、多くの場合、所属部署の通常業務と並行して、パートタイムでプロジェクトに参加する形式が一般的です。

情報システムの導入プロジェクト、品質改善プロジェクト、顧客満足度向上プロジェクト、採用プロジェクトなどテーマは広範囲に及びます。急速な環境変化に迅速に対応するためには、既存の組織の部署の枠では十分対応がとれないという事情が背景にあると考えられます。 こうしたプロジェクトチームは社内で完結する場合もありますが、外部コンサルタントを加えて、より高い専門知識やプロジェクト遂行ノウハウを取りこむことでより実行性のあるプロジェクト運営を図ろうという例も一般的になってきました。