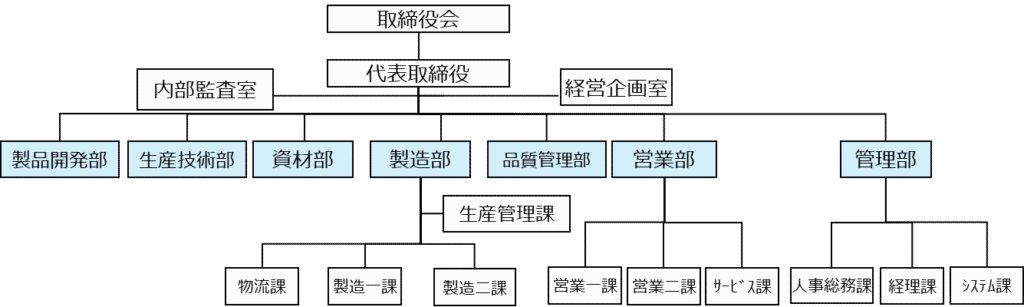

製造業の組織構成は、企業規模や生産形態、生産方式の違いにより多様ですが、ここでは、一つの事例をとり挙げて外観してみます。

例示した組織は、機能別に構成された階層型組織(機能別組織)で、部レベルで言うと、左から製品開発部、生産技術部、資材部、製造部、品質管理部、営業部、管理部から構成されています。

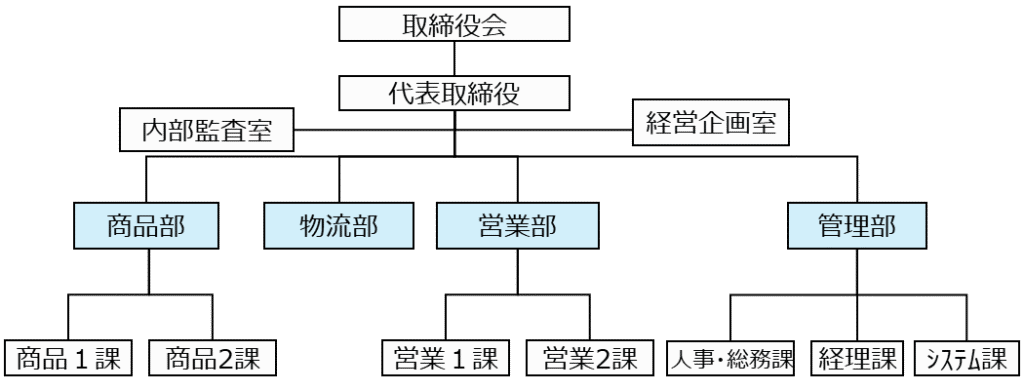

比較のために卸売業の組織図の例を以下に挙げてみます。

この例では、下記の卸売業は商品部、物流部、営業部、管理部の4部門で構成されるのに対し、製造業の組織は7部門から構成されており、組織がより複雑な形態になっています。

製造業は、一般に担当する機能が多く、組織構造が複雑になりやすいという特徴があります。

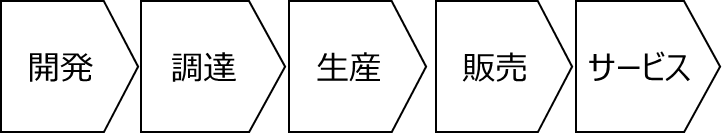

これは、製造業のプロセスが幅広い領域をカバーしていることに関係があります。以下に一般的な製造業のプロセスを示しますと、開発、調達、生産、販売、サービスと製造業が担う業務範囲が非常に広いことがわかります。さらに、製造業は伝統的に早くから市場を海外に求めることが多かったので、これらの業務がグローバル展開をしている例も多く、組織は一層複雑になる傾向があります。

限りある経営資源を広範囲な業務に分散させるより、特定の分野に集中させた方が、自社の強みが活き、競争優位が高まります。経営戦略ではかならず説かれる論点です。

こうした観点から、自社の経営資源を製品開発に特化させ、生産設備を保有せず、生産設備をすべて外注する企業も存在します。これはファブレス企業(fabless company)とよばれる企業です。設計技術、製品コンセプト、製品デザインに注力をして差別化をはかるという戦略です。

また、自社の優位性は、品質、コスト、納期に対応できる量産技術にある、という企業は生産プロセスに経営資源を集中させます。電子機器で見られるEMS(Electronics Manufacturing Service)、製薬でみられるCMO(Contract Manufacturing Organization)はこうした製造請負会社の代表例です。

上記のように特定のプロセスに完全特化しないまでも、自社の強みの領域に経営資源を厚く配分することで、全体として濃淡をつけ、自社の競争力を高めようとする戦略をとる場合も見られます。